Automatisierter Rekorder für nachtaktive Insekten

Das Team des Phyletischen Museums Jena entwickelt in Kooperation mit der Firma k2w Lights (Jena) die im Projekt eingesetzten ARNI: automatische Rekorder für nachtaktive Insekten – zum einen eine Variante mit großem Bildsensor („Pro-Version“) sowie eine kostengünstigere Variante mit kleinerem Sensor („Citizen Science Version“). Dabei müssen alle Komponenten eines ARNI unter erschwerten Freilandbedingungen (auch im Kronenraum und in den Tropen) zusammenspielen und mit entsprechender Software gesteuert werden. Das Team in Jena kümmert sich um alle technischen Fragen, aber auch um die Bestimmung von Nachtfaltern und – gemeinsam mit dem Citizen Science-Team – um Kontakte zu Expertinnen und Experten.

Aufbau des ARNI

Der ARNI besteht aus einem tragenden Gestell aus schwarz eloxierten Aluminiumprofilen. An der Stirnseite ist eine UV-Lampe befestigt, die Falter anlockt; darunter befindet sich ein weißer Schirm, auf dem Falter sitzen. Im Abstand von 70 cm ist ein wasserdichtes Gehäuse montiert, in dem sich Kamera und Steuerungselektronik befinden. Von hier aus wird auch der Schirm mittels eines kleinen LED-Strahlers beleuchtet. Die Anlage wird mit einem Einplatinen-Rechner (Raspberry Pi) gesteuert. Er zeichnet mit Hilfe von Sensoren neben den Bildern auch Daten zu Temperatur, Luftdruck und Umgebungslicht auf. Diese Daten werden zunächst lokal auf einem USB-Stick gespeichert, der regelmäßig bei Kontrollen der Anlage gewechselt wird. Die Bilder werden in Intervallen im Lepmon Annotations- und Upload Portal hochgeladen.

UV-Lampe und Kamera werden nur nachts betrieben und alle zwei Minuten wird ein Foto gemacht. Der Schirm mit den Faltern wird für weniger als eine Sekunde beleuchtet. Die UV-Lampe zeigt für Menschen nur einen schwachen violetten Schein – für Insekten hingegen erscheint es ein sehr helles Licht.

Der ARNI arbeitet mit einer Industriekamera von Allied Vision mit einer Sensorgröße von 20 Megapixeln. Die Steuerung erfolgt mittels eines Raspberry Pi Computers. Er ermittelt mit Hilfe von GPS-Koordinaten die Start- und Endzeit des Betriebs in jeder Nacht. Während des Tages ’schläft‘ der Computer. Abends wird das System hochgefahren und ab einem bestimmten Licht-Schwellenwert beginnen die automatischen Aufnahmen. Die Bilder für jede Nacht werden in einem eigenen Ordner abgespeichert. Dieser Ordner enthält auch ein Logfile sowie die Umweltdaten in einer CSV-Datei. Ordner, Bilder und Zeitstempel in der CSV-Tabelle folgen dabei einem projektweitem Schema: {sensor_id}-{bundesland}-{kreis}-{aktuelles_datum}-T-{aktuelle Uhrzeit}. Per Knopfdruck kann ARNI für die Wartung und das Auslesen der Daten ausgeschaltet werden. Die Daten des USB-Laufwerks lassen sich dann auf dem Lepmon-Portal ordnerweise hochladen.

Kontrolle und Wartung von ARNI

Die Kontrolle besteht zunächst aus einer äußeren Überprüfung auf Schäden durch z.B. Vandalismus oder Wildtiere. Wir empfehlen auch, das Fenster des Gehäuses regelmäßig mit einem Mikrofasertuch zu reinigen. Der ARNI sollte bei der Kontrolle ausgeschaltet werden, bevor der USB-Stick ausgetauscht wird, dann wird der ARNI erneut eingeschaltet. Eine Diagnose-Schleife ist per Knopfdruck aufrufbar und ermöglicht es, die Einsatzbereitschaft zu kontrollieren. Bei Fehlern gibt der ARNI eine Anleitung, wie diese zu beheben sind. Außerdem stehen unsere Projekt-Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Eine detaillierte Dokumentation zur Soft- und Hardware steht zum Download bereit.

ARNI: Tests unter extremen Bedingungen

Der Beitrag des Teams vom Phyletischen Museum Jena liegt insbesondere in der Ausreifung der Technik, so dass letztlich ein weltweiter Einsatz in terrestrischen Ökosystemen möglich sein wird. Unser Schwerpunkt sind dabei 40 ARNI, die entlang von urbanen Gradienten aufgestellt werden. Wir werden außerdem die technischen Grenzen der ARNI im Gelände testen (Kronenraum, extreme klimatische Bedingungen in den Tropen) und in bestehende Monitoring-Programme integrieren, um langfristige Kooperationen zu etablieren und in ein tatsächliches Monitoring von nachtaktiven Insekten überzugehen.

ARNI: Vereinfachtes Modell für breite Anwendung

Wir entwickeln im Winter 2025/2026 eine vereinfachte Variante. Diese wird eine einfachere Kamera mit einem kleineren Sensor haben und kostengünstiger sein als die schon im Betrieb befindlichen Pro-Modelle. Es wird für das Citizen Science-Projekt verwendet und soll im Winter 2026 in Serie produziert werden.

Hinweise zu Standorten (Urbanisationsgradient)

In acht Städten werden ARNIs an fünf verschiedenen Standorten aufgestellt werden: vom Stadtzentrum mit hoher Versiegelung bis zur Peripherie mit wenig Versiegelung und schließlich zu einem Mischwaldgebiet im Außenbereich. Die Schritte der Versiegelung sollten etwa 80 – 60 – 40 – 20 – 0 % sein. Idealerweise ist ein Stromanschluss vorhanden. Bevorzugt werden Standorte, die nicht öffentlich zugänglich sind. Bei Standorten ohne Stromanschluss besteht die Möglichkeit der Batterieversorgung. Ein ARNI kann z.B. im Randbereich eines Gartens aufgestellt werden, er sollte aber nicht ganz nahe an einer Mauer oder Hecke positioniert werden. Ebenfalls sollte der Standort nicht unmittelbar von einer Straßenlaterne o.ä. beleuchtet werden. Es gibt in jeder Stadt vor Ort mindestens einen Ansprechpartner, aber grundsätzlich werden alle ARNIs vom Team aus Jena betreut. Wir bitten die Teilnehmenden, etwa alle zwei Wochen die Speicher-Sticks auszutauschen und die Daten auf unserem Portal hochzuladen. Dies kann je nach Internetverbindung unter Umständen bis zu einige Stunden dauern. Daher empfehlen wir das Hochladen der Daten über Nacht.

ARNI im Einsatz

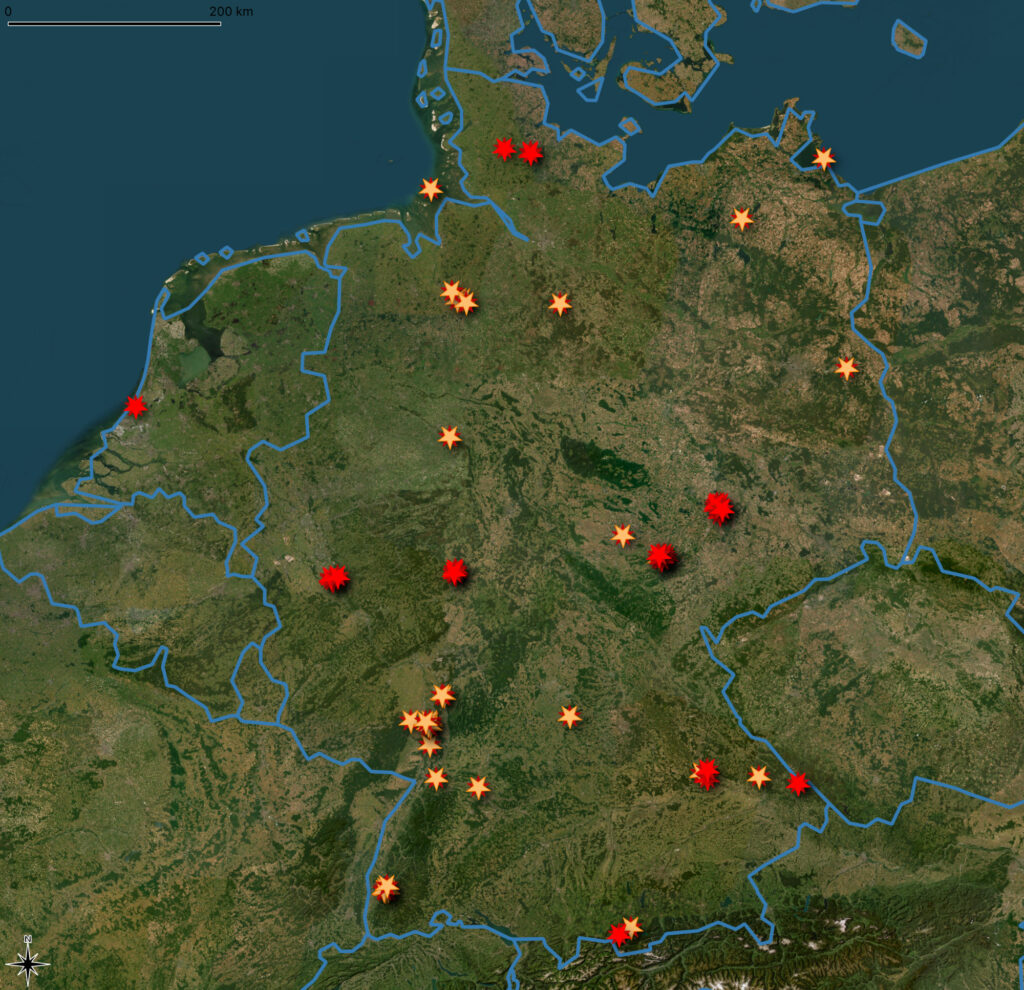

In der ersten Saison 2025 setzen wir bundesweit ARNI für das Monitoring ein. Wir haben dabei sowohl die urbanen Gradienten als auch die Habitate abgedeckt und gemeinsam mit unseren Partnern zahlreiche Insekten fotografiert. Im laufe der Saison ist das Netz immer weiter angewachsen(rote Sterne). Ziel in diesem Jahr ist es noch, weitere Standorte zu etablieren (gelbe Sterne)